windows10の操作遅延問題ではSSD換装が非常に効果的です。

起動時間、アプリのレスポンスなどが非常に良くなります。

最近はSSDユニット単体の価格もややHDD並みに近づきつつあるので今後はさらにSSD市場が拡大すると思いますよ

私にもできるかしら??

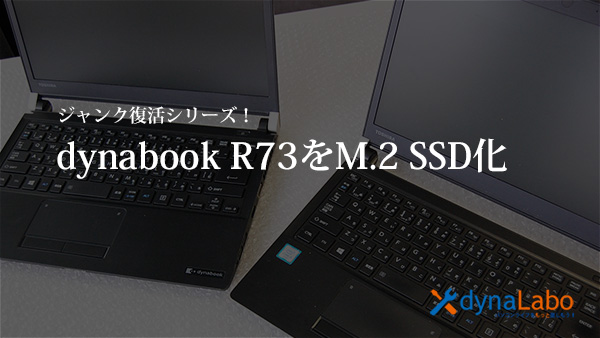

今回の調査メモではdynabook R73 or R73XシリーズのSSD接続を調べ、今後のSSD換装に役立てていきたいと思います。

接続方式

モバイルになると単に操作性を良くするだけではなく「軽量化」が必須です。

一般的には市販されえいる2.5インチのSSDを装着するケースが多いですが、モバイル型はそこに少し工夫をした方が良いです。

下記は2.5インチSSDですが、75gです。これも重い方と思います。

ちなみにHDDであれば80g~90gあります。

dynabook RX R730 R731シリーズ

このRX3シリーズがリリースされる頃はまだSSDというものが一般的ではなく、一部の機器(ipodなど)で搭載されいるのみだけでした。

東芝はそのSSDを作っていましたので、当然モバイルシリーズのカスタマイズモデルにも同じSSDが搭載されていました。

接続方式はLIFと言って24pin(SATA-LIF)

※SATA 第3世代です。

ZIFという40pin接続(SATA-ZIF)もありましたが、主にこれは日立系の接続のようで東芝LIFのようでした。

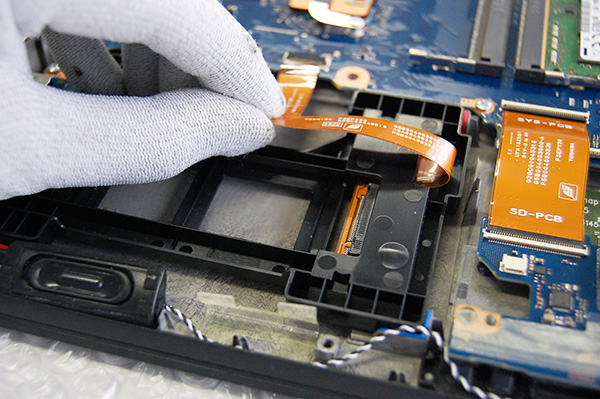

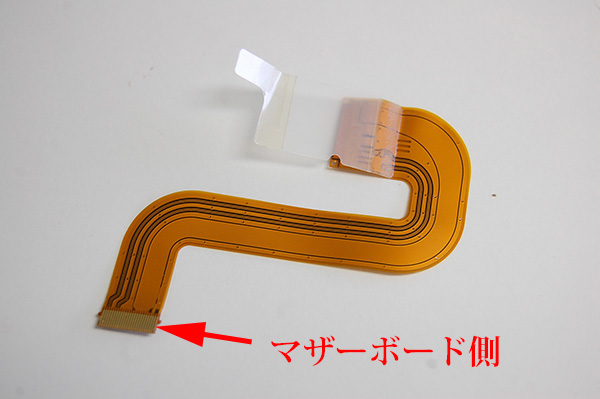

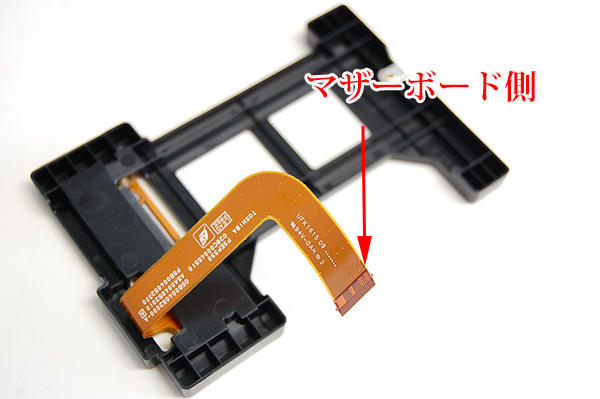

下記のフレキケーブルで接続されていて、赤矢印がマザー側にあり、SATAのケーブルと入れ替えが可能になっています。

今のようなSSDモジュールをコネクターに突っ込む形式ではなく、SSD自体にコネクターがあって、ケーブルを差し込みような形式でした。

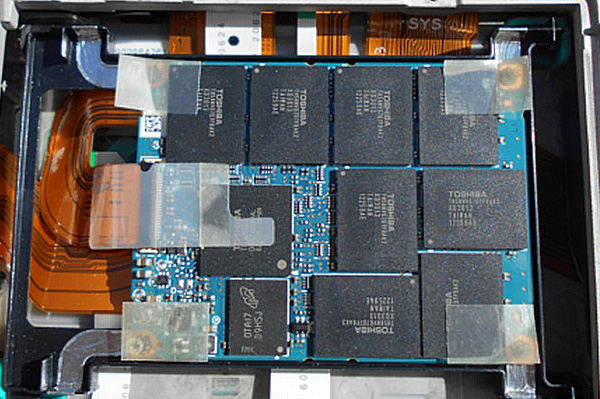

中にはこんなLIF型のSSDが入っています。

dynabook R732 R734シリーズ

このモデルになるとmSATAのSSD128GB及び256GBが使われています。

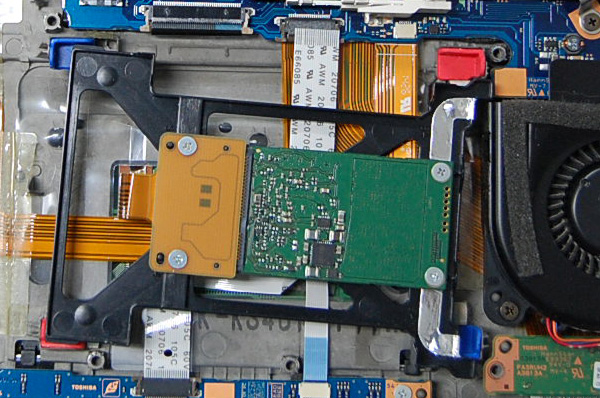

下記のフレキシブル(mSATA接続)が使われていて、コネクターをくるっと回して接続しています。

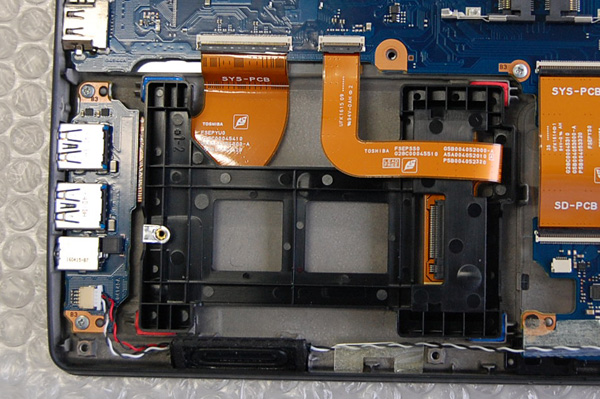

dynabook R73シリーズ

この頃になるとM.2タイプSSDが普及していますので、SATAのM.2が使われています。

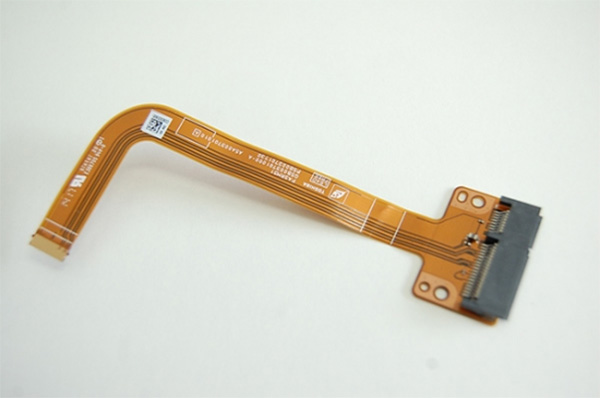

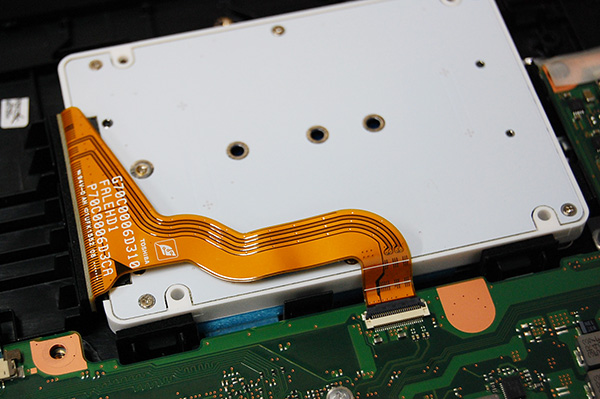

下記がR73シリーズ専用SSDユニットです。

こんな感じでコネクター接続です。

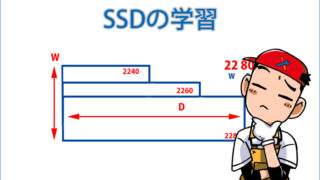

このモデルはM.2の2280になります。

これもR734形式同様、SATAのフレキシブルケーブルとの入れ替えが可能になっています。

モバイルパソコンの場合、単にSSDだけ変えれば良いか?ではなく、「軽量化」にも徹底的に拘りたいです。

SSD装着ユニットが12gで本体のSSDが9gですから、合計で21gです。

2.5インチより軽いと思いますね。

以上

一言

2020年1月にはwindows7がサポート終了し、windows10への切り替えを余儀なくされると思いますが、その時に今ある機種をセルフメンテナンスでSSD化して欲しいです。

純正カスタマイズモデルになるとまだまだ高額ですが、自身で交換することでコストも削減できます。

windows7のモデルでもwindows10に再リカバリーをし、同時にSSDに変更することでパソコンが蘇ります。

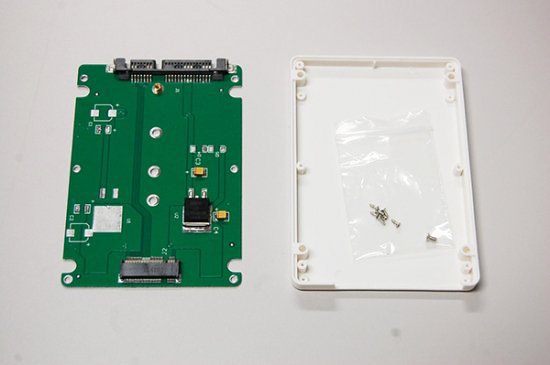

スピード(レスポンス)と軽量化を同時に実現するには下記のようなM.2用のSATAアダプターにM.2のSSDを収納し、HDD用のフレキシブルケーブル(SATA)でするのが一番良いと思います。

コストも1万円前後でできると思います。

これであれば35gになりますので、HDDより50gは軽くなります。

SSD参考情報