基本的には液晶パネルをFHD用のパネルにしなければなりません。合わせて液晶ケーブルも同様にFHD用ケーブルを使わなければなりません。

パネルは同機種が使っている同メーカーと同仕様が確実に交換できますし、ケーブルもそのパネルにあったものを使用しなければなりませんので、FHD化は比較的難しいというか?厄介なリペアです。

異なるメーカーや異なる仕様の液晶を取付たい場合、ブログなどを参考に進めるか?購入業者に聞くことが重要だと思います。だめ元で良ければいろいろチャレンジしても良いと思います。

FHD化したいニーズは多いですね。

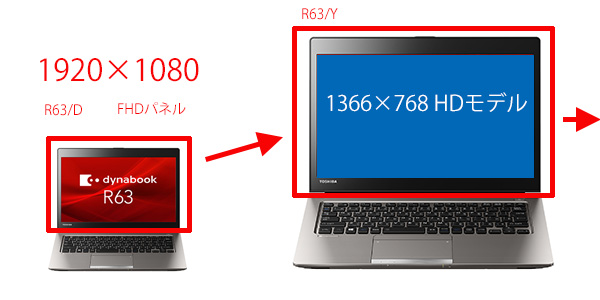

dynabookのFHD化

今回は題名通り、HDモデルのdynabook R63/Y本体にdynabook R63/DのFHDモデルの液晶ユニットをくっつけるだけのレポートです。

第一回はベアボーン式パネルユニットのままつけてどうか?

FHD化はパネル、ケーブルのセット交換ですが、これがなかなかうまく行かないケースがあります。

ですから、最初からパッケージ化されているベアボーン式液晶パネルユニット(PC上半身と言われるもの)で簡単に交換してみます。

さて、結果は成功です。

結論を言えば、HDのマザーボードはFHDも表示可能ということですね。

では、ベアボーン式液晶パネルユニットをそのまま交換します。

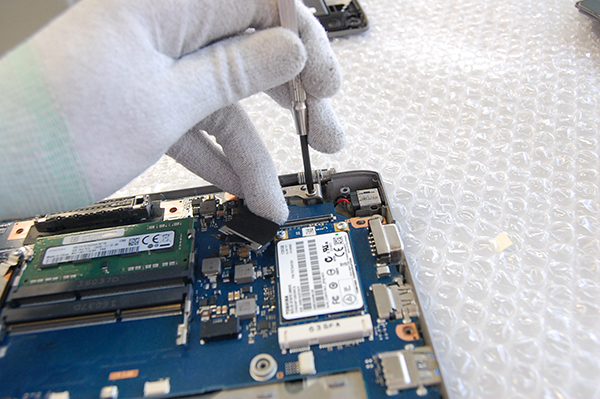

交換実施

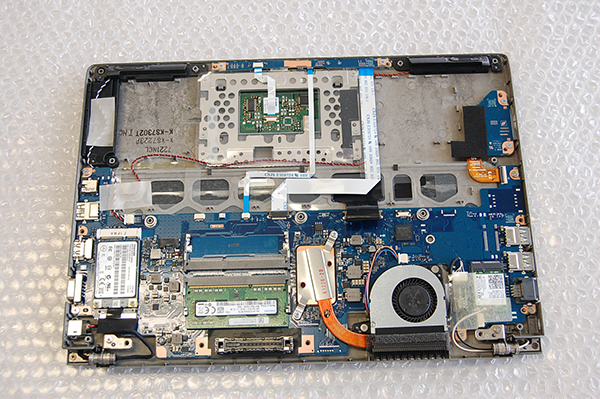

HDモデルは下記を利用しました。

dynabook R63/Y(PR63YBAA64EAD11)

HD液晶外し

HD(1366×768)の液晶を外し、ボディだけにします。

ヒンジ固定ネジ、wi-fiアンテナ、液晶ケーブルを外せば簡単に外れます。

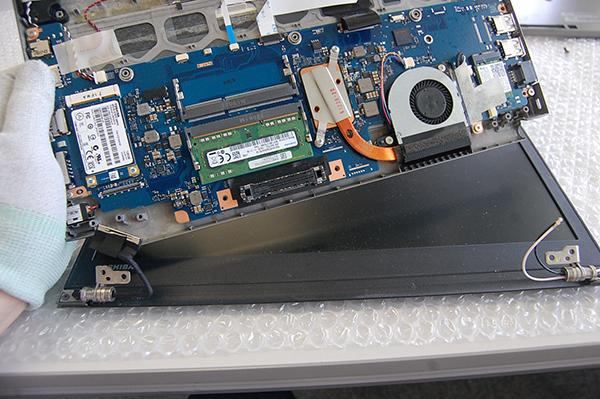

FHDパネル外し

FHD(1920×1080)の液晶を外し、dynabook R63/Y(HDモデル)に装着します。

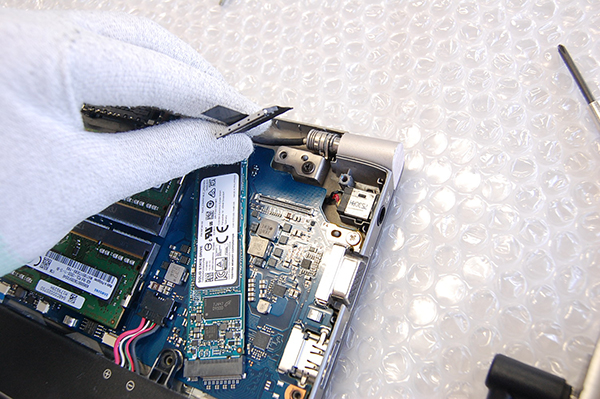

ここのwi-fiアンテナを外す

今度は液晶ケーブルも外します。

dynabook R63/D(FHDモデル)の液晶ユニットが外れます。

dynabook R63/Y(HDモデル)にそれを付けます。

ヒンジを固定します。

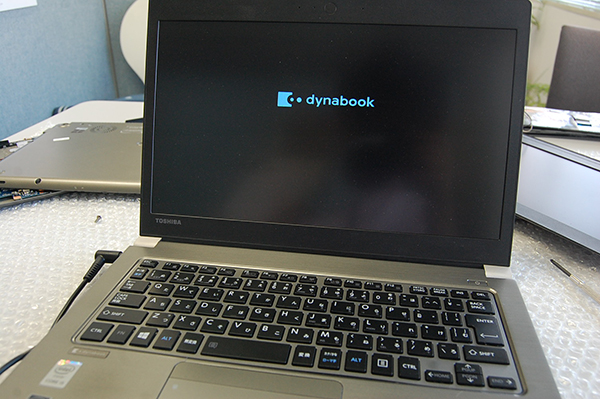

電源スイッチON!

正常にいきます。

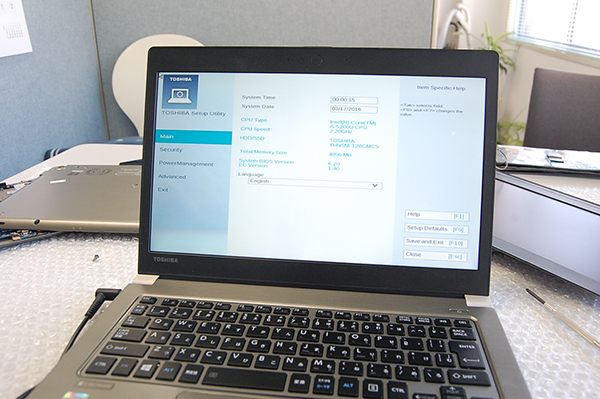

おっと!バッテリー外しましたので、BIOS時間の設定です。

OSが立ち上がるとこのメッセージがでます。

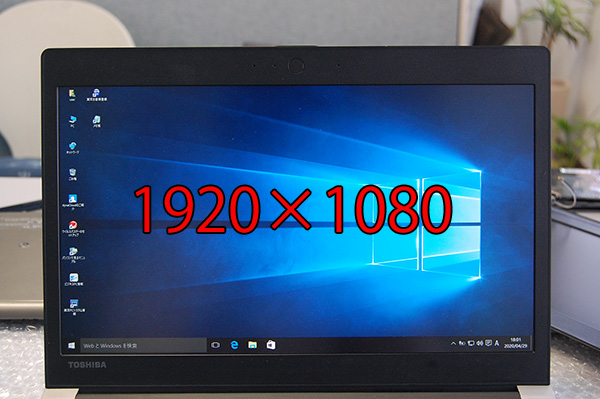

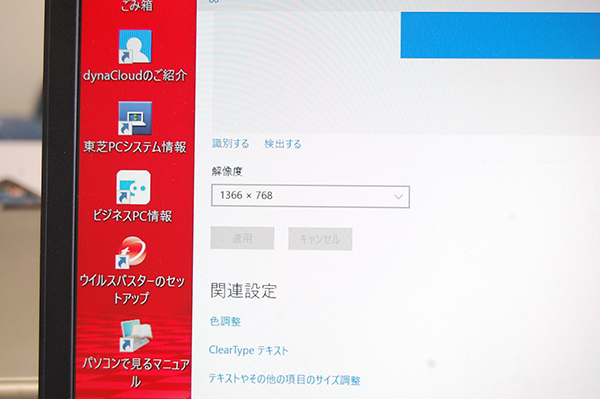

FHD(1920×1080)完了!

こんな感じ?

あまり変わっていないです。

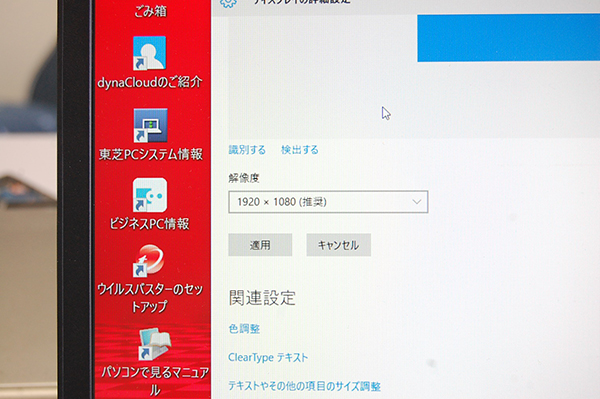

設定をみるとHD(1366×768)で設定されています。

これをFHD(1920×1080)に設定します。

アイコンが小さくなりました。

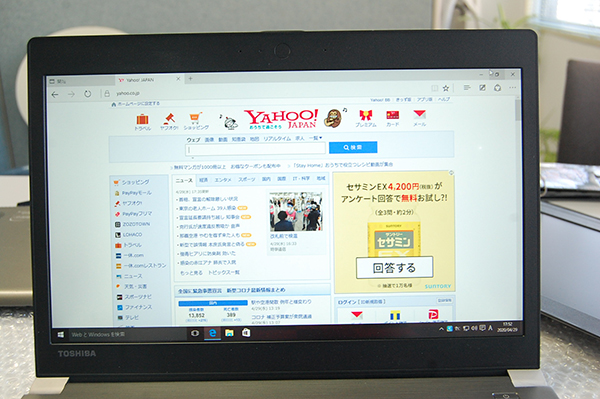

ブラウザー(エッジ)を起動すると「?、変わっていない」

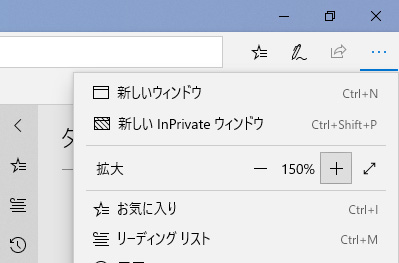

自動で150%になっていました。

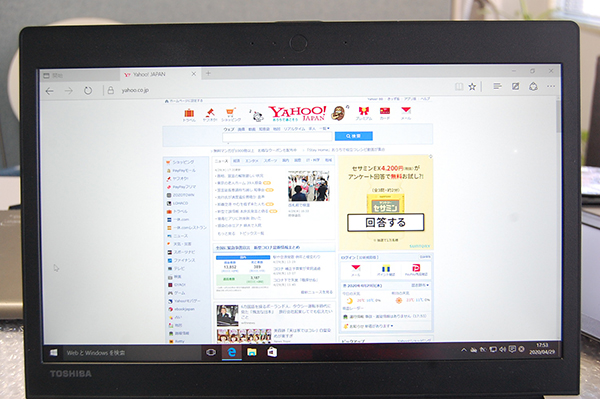

100%にしたらこんな感じで広くなります。

FHD液晶になりました。