私のパソコン評価はあくまでも個人主観ですので、それに対するご意見はご勘弁ください。

あくまでも参考程度で検討の足しにして頂く程度に止めてください。

さて、今回は事務所で使うパソコンでどんなのが良いか?

いろいろあり過ぎる世の中ですので、皆さんが悩むところだと思います。

安いから悪い?高いから良いという判断は失敗のもとになりますので、ここはスペック(機能)を良く考えて購入することをお勧めします。

最近は仕事のやり方も変わってきました。

ですからパソコンの購入の仕方も変わり、経済が豊かだった時代の「なんか安いパソコン無い?」という言葉が死後になった感じがしますね。

つまり、今は少人数で仕事の効率をあげるためにパソコンを選ぶ時代ということになるのでしょう。

高性能で使い易いパソコン、しかもコスパが良いものを選び、「なんでも良いからパソコン使え!」という時代は既に終わったのかもしれません。

買い換えは早めに

windowsXPが終了した時、「windows7は使い難いなあ~」とwindows7を嫌がっていた人も少なくなかったと思います。

しかし、今ではどうでしょうか?

そのwindows7の方が使い易くなり、windows8がリリースされた時もwindows7を評価していた方が大半だったと思います。

そんなwindows7に慣れ親しんで約10年くらい経ちますが、これも来年1月で終了しますので、今度はwindows8.1を飛び越えてwindows10へ乗り換えを強要されていることでしょう。

ですから皆さん「windows7で充分なのに・・・」と言っていると思いますね。

しかし、テクノロジーの進化は凄いもので、自然とwindows10が使い易いということになると思います。

どうせ、買い替えるのであれば、コスパを考えて、仕事に応じた機種選定が必要だと思いますよ。

「パソコンは分からない??」と言わずにポイントを絞りこめば簡単です。

サポート期間

ここでwindowsもう一度延長サポートを知っておいてください。

| 対象OS | メインストリームサポート終了 | 延長サポート終了 |

| windows vista | 2012年4月10日 | 2017年4月11日 |

| windows 7 | 2015年1月13日 (2016年6月30日新規販売終了) |

2020年1月14日 |

| windows8/8.1 | 2018年1月9日 | 2023年1月10日 |

| windows10 | 2020年10月13日 | 2025年10月14日 |

windows7が2020年1月ですから、使えるのは今年(2019年)までになります。

windows10が2025年10月ですから、消費税アップ後、丁度5年サポートとしてもらえることになります。

ここでパソコンの耐久性を考えた場合、約3年〜4年くらいと言われていますので、今買い替えがちょうどよいです。

HDDの寿命期間が一般的に「10000時間」といわれていますから1日8時間パソコンを使うと仮定すれば約3年~4年で消耗するとことになります。

最近はSSDが普及しているので、パソコンの寿命自体が変わってきていると思いますが、一般的には5年くらい持てば良いです。

毎日ハードに利用するビジネスパソコンであればそれくらいの買い替えサイクルが妥当だと思いますよ。

どんな機種が良いか?

では、どんな機種が良いか?

働き方改革に合わせ、業務にあったものを選んでください。

Dynabook社も最近はシリーズが少なくなったので、昔のように選べませんが、安定している機種ではあればやはりビジネスモデルの定番であるdynabook Bシリーズが良いです。

ただ、これしかありませんけどね(笑)

個人的にはwindows homeをビジネスで使わない方が良いです。

安定さと言えば、断然windowsのプロフェッショナルエディションですし、1万円くらいHOMEより高いですが、買っていて間違いがありません。

半年に1回実施されるwindowsビルドアップを考えてもCPUやメモリはワンランク上を選んでおきたいものですね。

従って、オフィス業務では下記の仕様を推奨します。

| 仕様 | 内容 |

| CPU | Core i3以上 |

| メモリ | 8GB以上 |

| HDD(SSD) | 500GB以上(256GB以上) |

| ディスプレイ | HD(1366×768)以上 |

これがwindows10の私の推奨スペックです。

ただ、最近はアップデートの頻度が多いのでwindows10の起動の遅さを言われる方が増えました。

立ち上がりがめちゃめちゃ遅い!

これは定期メジャーアップデートの時のダウンロード、インストールによるCPUやHDDのアクセス負荷が原因になっています。

そうするとHDD(ハードディスク)ではなくSSD(ソリットステートドライブ)という選択肢も入れた方が良いです。

Corei3の8GBメモリで500GBHDD(ハードディスク)とCorei3の4GBメモリと256GBSSDのスペックを比較すると、やはり後者のSSDの起動や操作性が各段に良いです。

エクセル、ワードもサクサク動きますし、第一起動が速いので、各段に仕事へのパフォーマンスが向上します。

YOUTBEに動画をアップしているので参考にしてください。

この動画はセレロンの4GBのマシンを500GBのHDDと128GBSSDで起動を比較した動画です。

SSDを使うと起動が速くなり、その後の操作もサクサク動きます。

であれば、標準8GBメモリでSSDにしたらかなり業務効率が上がると思いますので、1万、2万の差は間接的に相殺されると思いますよ。

メーカー問わなければ、もしかすると10万でおつりがくるかもしれません。

ここでポイントになるのが、この10万を高いと思うか、安いと思うか?です

「仕事の効率」という面では決して高い買い物ではないと「私」は思います。

これから先3,4年使う上でも上記は恐らく最低スペックになると思いますで、是非SSDのドライブ搭載モデルを検討してみてください。

特にCPUにCeleronを搭載している機種を使うのであれば、記憶装置はSSD必須だと思います。

安いパソコンに手を出すと返ってモチベーションやいろいろなものに影響があるので、経営者の方も是非「効率」を考えて欲しいものです。

定番モデルを選ぶ

ビジネス専用モデルはそれなりに考えて作られています。

dynabook Bシリーズはwindows OSにも余分なソフトが入っていないということで比較的安定していますし、何より薄型に対し、冷却性能が良いので、故障が少ない機種です。

dynabook B65シリーズ

このBシリーズはSatellite B35の筐体をベースに始まり、B45、B55、B65そして、B75とそれぞれ特色あるモデルです。

構造もシンプルに作られているので、まずDynabook社のビジネスモデルでは最も故障が少ないノートパソコンと思います。

大よそ15年くらいブログでレポートしていますが、旧モデルのB453、B553、B653シリーズに比べ、キーボードのタッチ構造が良くなっているので、ハードパンチャーの方でもキーボードがその業務に耐えられる構造になっています。

2019年モデルでは8世代CPU搭載機種で約10万以内で購入できます。

メーカー無償保証が1年付ています。

Dynabook dynabook B65/M(PB65MYB41R7PD21)

(スペック)

Core i3-8130U、8GB、500GB HDD、15.6型HD、SMulti、WLAN+BT、テンキーあり、Win10 Pro 64 bit、Office PSL

ポイント

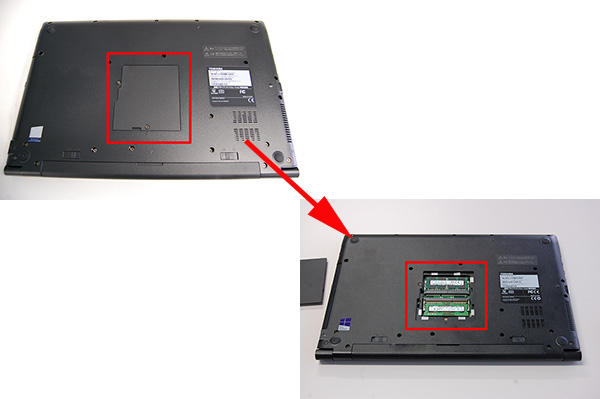

このモデルの何より嬉しいところはメモリ増設がユーザーでできることです。

同Bシリーズである、B45やB55は裏面のメモリカバーが無いので、事実上はユーザーでメモリ増設ができないようになっています。

しかし、B65シリーズだけはメモリカバーが付いているのです。

えっ?何で?

これは大きな違いと言っても良いですよね。

もちろん、何でこれだけ付いているか?わかりません。

落下試験

ビジネスモデルは徹底的に試験を行い、市場にでていますので、耐久性は抜群にあります。

提供:dynabookPC Youtube

ヒンジ開閉試験

提供:dynabookPC Youtube

こんな感じでDynabookのスタンダードノートPCやモバイルノートは私が言うのも何なんですが、クオリティ高いと思います。

レノボや富士通など、いろいろ扱いましたが、dynabookはやはり性能高いです。

その分、お値段もやや上?

そこは使って解るものなので、まあ~検討の材料に入れてください。

以上